Eugene y Jean habían salido un mes antes desde Orleáns, se dirigían a Santiago porque se encontraban sin trabajo y habían decidido ir a ver los restos del santo en el fin del mundo para pedirle que cambiara su suerte. De momento lo estaban llevando bien y se sentían muy a gusto, aunque esta última jornada les había hecho replantearse si debían seguir adelante, les había resultado muy difícil y casi no pudieron superarla con garantías.

Bernard se interesó por la situación que había en su país, solo llevaba un mes fuera de él, pero le parecía que había pasado tanto tiempo que ya casi lo tenía olvidado. Los peregrinos le confirmaron que la situación era la misma que cuando él lo había dejado. Había inestabilidad y la sequía estaba produciendo estragos entre la población pues la escasez de las cosechas hacía que en algunos sitios se padeciera hambre, algo que estaba erradicado y casi se había olvidado por las buenas cosechas obtenidas durante las décadas anteriores.

Pronto vieron las construcciones de Roncesvalles y casi sin darse cuenta llegaron a sus puertas. Bernard les indicó dónde estaba el hospital de peregrinos en el que uno de los monjes les acomodaría y les facilitaría todo lo que necesitaran.

Se dirigió hacia la biblioteca donde había quedado en encontrarse con el prior, éste se encontraba ojeando un pergamino de los muchos que se encontraban en aquel reducto del conocimiento que los monjes se encargaban de recopilar y conservar.

—Parece que tienes mejor cara que hace unas horas —dijo al verle entrar.

—He seguido su consejo, he caminado hasta el monte y parece que el viento gélido me ha permitido ver las cosas con claridad.

—Entonces, ¿te parece bien que hablemos?, ¿crees que estás en condiciones para hacerlo?

—Creo que en lugar de hablar con usted, desearía que me confesara y que en confesión escuchara todo lo que tengo que decirle.

Aquellas palabras desconcertaron al prior, no conseguía comprender por qué le pedía el secreto de la confesión. Pero era un hombre de Dios y no podía negar a ningún cristiano una petición como la que Bernard acababa de hacerle.

Fue hasta uno de los confesionarios y regresó con el alba puesta sobre el hábito y con la estola morada para que el sacramento que iba a dispensar se instituyera como mandan los cánones de la Iglesia Católica.

—¿Quieres que vayamos al confesionario o deseas que escuche aquí donde estamos lo que tienes que decirme?

—¡Aquí estamos bien!, el motivo de pedirle que escuche lo que tengo que contarle bajo el secreto de la confesión es para su seguridad y la mía.

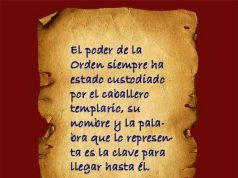

—Pues tú me dirás, empieza cuando quieras que yo te escucho, despoja tu alma de las penas que tiene para que puedas encontrar esa paz que tanto necesitas. —Verá padre, mi nombre es Bernard de Rahon, mi apellido procede del señorío en el que nací y desde que tengo uso de razón mis recuerdos están ligados a Jacques de Molay, mi señor, mi amigo y mi protector. Le he servido toda la vida y a él le debo lo que soy. Cuando mi señor fue ascendiendo en la Orden del Temple me llevó con él y llegué a convertirme en su asesor y en su confidente. Con él adquirí una posición muy relevante y cuando fue nombrado Gran Maestre, siempre me encontraba a su lado.